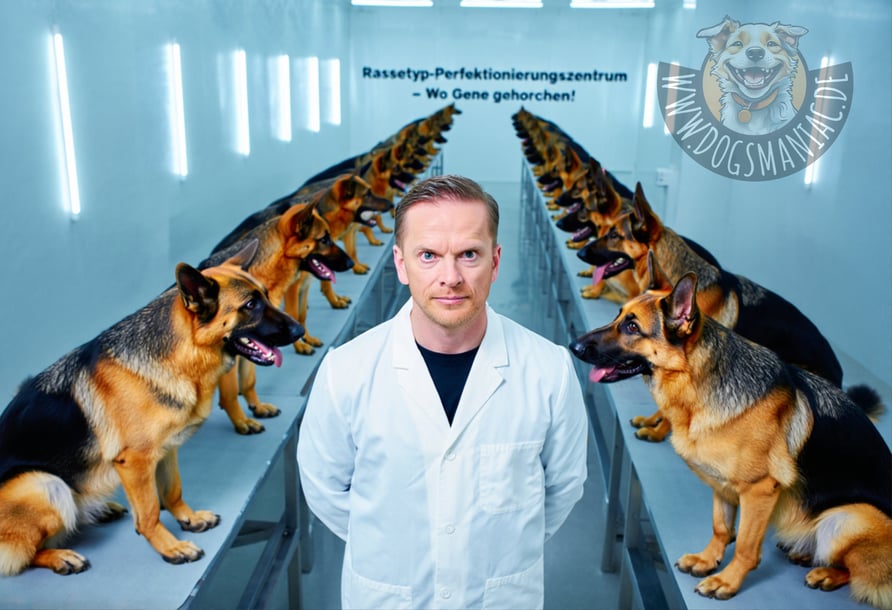

Inzucht & Linienzucht –Garant für den Rassetyp oder der Abgrund ins genetische Verderben?

Die Mär von der "Typfestigung" durch Blutsverwandtschaft – Warum wir unsere Hunde krankzüchten, wenn wir diesem Ammenmärchen weiter Glauben schenken.

Cheech

Wie oft habt ihr diesen Satz schon gehört? "Ohne Inzucht, zumindest aber eine kontrollierte Linienzucht, da kriegst du doch nie den perfekten Typ gefestigt!" Er klingt so herrlich nach alter Züchterweisheit, nach profundem Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde. Man nickt dann ehrfürchtig, bewundert die scheinbar so homogenen Würfe, die aus solchen Verpaarungen entspringen, und denkt sich: “Ja, so muss das wohl sein. So entstehen Champions. So erhält man eine Rasse in ihrer reinsten Form”. Aber - dieser Satz ist nicht nur überholt, er ist brandgefährlich. Er ist das Alibi für Praktiken, die die Hunderassen krank machen, ihre Lebensqualität mindern und die genetische Vielfalt ruinieren. Es ist an der Zeit, diesen Mythos nicht nur zu entlarven, sondern ihn mit der vollen Wucht wissenschaftlicher Erkenntnis und einer gehörigen Portion gesunden Menschenverstandes zu pulverisieren. Denn was hier als "Typfestigung" verkauft wird, ist oft nichts anderes als eine genetische Verarmung auf Raten, ein Spiel mit dem Feuer, bei dem die Hunde immer die Verlierer sind.

Was wir zu "festigen" glauben: Der Rassetyp – einmal etabliert, für immer gut?

Bevor wir uns in den genetischen Details verlieren, klären wir erstmal, was dieser ominöse "Rassetyp" eigentlich ist. Wir sprechen hier von den charakteristischen Merkmalen, die einen Labrador zum Labrador machen und einen Dackel vom Schäferhund unterscheiden: Körperform, Fellbeschaffenheit, Kopfform, Größe, Proportionen, ja, bis zu einem gewissen Grad auch rassetypische Verhaltensanlagen. Diese Merkmale sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels vieler Gene. Und jetzt kommt der erste Haken an der Mär von der notwendigen Dauer-Inzucht: Die Gene, die für diesen grundlegenden, die Rasse definierenden Typ verantwortlich sind, die sollten, ja müssen, bereits in den allerersten Generationen nach der Entstehung und offiziellen Anerkennung einer Rasse weitgehend homozygot und damit genetisch "fixiert" sein. Denkt doch mal logisch: Wenn eine Rasse ihre typischen Eigenschaften nicht stabil vererben würde, wäre sie ja gar keine definierte Rasse! Sobald also ein Mastiff aussieht wie ein Mastiff und auch Mastiffwelpen zeugt, die wieder wie Mastiffs aussehen, ist der Drops namens "Rassetyp" im Grunde gelutscht.

Die Vorstellung, man müsse nun über Generationen hinweg immer weiter und immer enger ingezüchtet oder liniengezüchtet werden, um diesen bereits etablierten Typ noch weiter zu "festigen", zu “individualisieren” oder gar zu "intensivieren", ist ein fundamentaler Trugschluss. Was passiert denn wirklich, wenn wir nahe Verwandte miteinander verpaaren? Glaubt hier ernsthaft jemand, die Gene wüssten: "Ah, Herrchen will jetzt das besonders edle Köpfchen von Urgroßvater Champion von und zu Edelblut festigen, also konzentrieren wir uns mal nur auf die Kopf-Gene und lassen den Rest in Ruhe"? Das ist natürlich blanker Unsinn. Fortgesetzte Inzucht führt zu einer generellen und völlig unspezifischen Erhöhung der Homozygotie für alle Gene des Hundes. Das bedeutet, es werden nicht nur die paar Gene beeinflusst, die für die schicke Fellfarbe oder die korrekte Ohrenstellung zuständig sind, sondern potenziell Tausende von Genen, die für absolut alles im Hundekörper verantwortlich sind – von der Funktion der Niere über den Stoffwechsel und das Immunsystem bis hin zur Beschaffenheit der Pfotenkrallen. Inzucht ist kein feines Skalpell, das präzise nur die gewünschten "Typ-Gene" herausschält. Nein, Inzucht ist eher wie mit der Schrotflinte auf Spatzen schießen, um eine einzelne Kirsche vom Baum zu holen. Man trifft vielleicht die Kirsche, aber der Rest des Baumes sieht danach ziemlich zerrupft aus. Und wenn bei dieser globalen Homozygotie-Party zufällig auch Allele für fiese Krankheiten oder unerwünschte Eigenschaften doppelt vorliegen, dann, herzlichen Glückwunsch, sind die auch "gefestigt"!

Inzucht und Linienzucht: Das kleine Einmaleins des genetischen Roulettes und der trügerische Charme des Inzuchtkoeffizienten

Um die ganze Tragweite dieses Mythos zu verstehen, müssen wir kurz die Begriffe klären, auch wenn sie oft schwammig oder gar beschönigend verwendet werden. Inzucht im eigentlichen Sinne bedeutet die Verpaarung von Hunden, die einen oder mehrere gemeinsame Vorfahren in ihrer Ahnentafel haben – je näher, desto enger die Inzucht. Das kann die Verpaarung von Vater und Tochter oder von Vollgeschwistern (hier spricht man auch von Inzest), aber auch von Cousin und Cousine sein. Linienzucht wird von ihren Verfechtern gerne als die "feinere", "kontrolliertere" Variante verkauft. Hier versucht man, die Gene eines ganz bestimmten, meist als überragend toll empfundenen Vorfahren – des "Linienbegründers" – im Pedigree der Nachkommen zu konzentrieren. Man verpaart also Hunde, die auf diesen einen Ahnen zurückgehen, vermeidet aber (meistens) die allerdirektesten Verbindungen. Klingt erstmal clever, oder? Man nimmt sich das Beste von Opa Champion und verdoppelt es quasi. Die harte Wahrheit ist aber: Linienzucht ist genetisch gesehen nichts anderes als eine spezifische Form der Inzucht. Sie unterliegt exakt denselben biologischen Gesetzmäßigkeiten und birgt dieselben Risiken. Der Grad der Homozygotie steigt, und zwar für alle Gene des betreffenden Ahnen – nicht nur für seine Schokoladenseiten!

Das Werkzeug, mit dem Genetiker diesen Grad der Verwandtschaftspaarung messen, ist der Inzuchtkoeffizient (COI), oft auch IK genannt. Dieser Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Hund an einem beliebigen Genort zwei identische Genkopien von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt hat. Ein COI von 0% bedeutet, die Eltern sind laut Ahnentafel (zumindest in den analysierten Generationen!) nicht miteinander verwandt. Ein COI von 25% entspricht genetisch einer Verpaarung von Vollgeschwistern oder einem Elternteil mit seinem direkten Nachkommen. Geht man nach einem Stammbaum über 4 oder 5 Generationen, dann ist rein optisch der COI meist recht gering. Aber die Hälfte aller Hunderassen weist heute einen durchschnittlichen (genetischen) Inzuchtgrad von über 25% auf! Bei Pferden liegt dieser Wert meist unter 12%. Merkst selber, oder? Werte, die in vielen menschlichen Gesellschaften als Inzest gelten und gesetzlich verboten sind, sind in der Hundezucht an der Tagesordnung, oft unter dem Deckmantel der "Typfestigung" oder der "gepflegten Linienzucht". Und selbst ein COI von 6,25%, das Ergebnis einer Cousin-Cousine-Paarung, wird von Populationsgenetikern bereits als kritische Schwelle angesehen, ab der negative Effekte spürbar werden können. Ein COI von über 10% gilt oft schon als Eintrittskarte in die "Untergangsspirale" für Populationen, mit signifikantem Vitalitätsverlust und erhöhter Anfälligkeit für genetische Defekte. Es ist dabei auch absolut entscheidend, über wie viele Generationen dieser COI berechnet wird. Ein Wert, der nur auf drei oder fünf Generationen basiert (wie beim Stammbaum üblich), ist oft Augenwischerei und unterschätzt die wahre Inzuchtbelastung massiv. Mindestens acht bis zehn, besser zwanzig Generationen sollten es schon sein, um ein realistisches Bild zu bekommen.

Die bittere Pille: Was erhöhte Homozygotie wirklich für die Gesundheit unserer Hunde bedeutet

Die romantische Vorstellung von der "Typfestigung" zerbröselt angesichts der knallharten genetischen Realität. Diese bewusst herbeigeführte Erhöhung der Homozygotie hat nämlich eine verdammt hässliche Kehrseite. Jeder Hund, ja jedes Lebewesen, trägt in seinem Erbgut eine gewisse Anzahl versteckter, rezessiver Mutationen – Genetiker nennen das die "genetische Last". Solange diese mutierten Allele nur in einfacher Ausführung vorliegen, also heterozygot sind, bleiben sie meist stumm. Das gesunde, dominante Allel auf dem Partnerchromosom bügelt den Defekt quasi aus. Der Hund ist dann ein klinisch gesunder Träger. Durch Inzucht und Linienzucht steigt nun aber die Wahrscheinlichkeit dramatisch an, dass genau so ein verstecktes Defekt-Allel von beiden Elterntieren an einen Welpen weitergegeben wird und somit doppelt, also homozygot, vorliegt. Und dann, Bumm, ist die Krankheit da! Die Liste der rezessiv vererbten Erkrankungen beim Hund ist endlos lang und wird mit jedem Zuchtfehler länger.

Aber es sind nicht nur einzelne, klar definierte Erbkrankheiten, die uns Sorgen machen müssen. Viel heimtückischer ist das Phänomen der Inzuchtdepression. Das ist kein spezifisches Leiden, sondern eine generelle Verschlechterung der Fitness, Vitalität und Leistungsfähigkeit. Die Hunde werden einfach schlapper, anfälliger. Das äußert sich in kleineren Wurfgrößen, Fruchtbarkeitsproblemen, einer höheren Welpensterblichkeit – bei Beagles steigt die Sterblichkeit von über 20% bei einem COI bis 25% auf rund 50% bei einem COI von 50-67% an! Die Lebenserwartung sinkt – bei Berner Sennenhunden kostet jede Erhöhung des COI um 10% im Schnitt 200 Tage Lebenszeit. Das Immunsystem wird geschwächt, die Hunde sind anfälliger für Infekte, Parasiten, vielleicht sogar für Autoimmunerkrankungen und Krebs. Sie wachsen langsamer, sind weniger robust. Das ist der schleichende Tod auf Raten für eine Rasse, und wir schauen zu und reden uns ein, wir würden ja nur den "Typ festigen". Was für ein Hohn! Und als wäre das nicht genug, führt diese genetische Einfaltspinseligkeit auch noch zu einem massiven Verlust an genetischer Vielfalt im gesamten Genpool der Rasse. Wertvolle Genvarianten gehen unwiederbringlich verloren. Die Rasse verliert ihre Fähigkeit, sich an neue Umweltbedingungen oder Krankheitserreger anzupassen. Wir züchten uns genetische Monokulturen heran, die übertrieben beim kleinsten Windhauch umfallen oder vermehrt verhaltensauffällig sind.

Linienzucht: Der Wolf im Schafspelz oder die Kunst, sich selbst zu belügen?

"Aber Linienzucht ist doch etwas ganz anderes! Das ist doch viel sanfter, viel kontrollierter!" Ach, wirklich? Ist es das? Oder ist es nicht vielmehr der verzweifelte Versuch, die Vorteile der Inzucht (die vermeintliche Konsistenz) mitzunehmen, ohne die ganz offensichtlichen Nachteile der engsten Verwandtschaftspaarungen in Kauf nehmen zu müssen? Wie gesagt, genetisch ist Linienzucht Inzucht. Der COI kann bei einer geschickt konstruierten Linienzucht auf einen bestimmten Ahnen genauso hoch oder sogar höher sein als bei einer direkten Halbgeschwisterverpaarung. Der Unterschied ist oft nur kosmetischer Natur, eine Beruhigungspille für das Gewissen des Züchters.

Das spezifische Risiko der Linienzucht ist die trügerische Hoffnung, man könne die "guten Gene" eines Ausnahme-Ahnen konzentrieren, ohne dessen "schlechte Gene" mitzukonzentrieren. Das ist aber ein Wunschtraum! Gene kommen im Paket. Wenn dieser Super-Champion, auf den alle Welt linienzüchtet, unerkannterweise Träger eines fiesen Defektgens war, dann wird genau dieses Defektgen durch die Linienzucht massiv im Genpool angereichert und verbreitet. Das ist die direkte Verbindung zum berüchtigten "Popular Sire Syndrom" (siehe DOGSmaniac-Blog “Die Champion-FALLE”), bei dem wenige, meist im Showring erfolgreiche Rüden, die gesamte Rasse genetisch dominieren und mit ihren Genen – guten wie schlechten – überschwemmen. Die Illusion der Kontrolle, die Züchter bei der Linienzucht oft haben, ist genau das: eine Illusion. Man kann nicht selektiv nur die Rosinen aus dem Gen-Kuchen picken. Man bekommt immer den ganzen Kuchen, mit allen Zutaten. Und wenn da ein paar faule Eier dabei waren, merkt man das oft erst, wenn die ganze Rasse Bauchschmerzen hat. Die angebliche "Festigung des Typs" durch Linienzucht ist oft nur die Festigung der genetischen Probleme des favorisierten Ahnen.

Der Ausweg aus der Inzuchtfalle: Es geht auch anders – wenn man denn will!

Muss das denn alles so sein? Ist dieser Teufelskreis aus "Typfestigung", Inzucht, Linienzucht und schwindender Gesundheit alternativlos? Mitnichten! Ein Blick über den Tellerrand der Hundezucht, beispielsweise zu Pferden oder Rindern, zeigt uns Rassen mit ebenso klaren Typmerkmalen, aber signifikant niedrigeren Inzuchtkoeffizienten. Es ist also offensichtlich kein Naturgesetz, dass ein ausgeprägter Rassetyp nur mit exzessiver Inzucht zu haben ist. Der hohe Inzuchtgrad bei vielen Hunderassen ist vielmehr das Ergebnis hausgemachter Probleme: kleine Gründerpopulationen, genetische Flaschenhälse durch Kriege oder Modewellen, jahrzehntelang geschlossene Zuchtbücher, die frisches Blut verhindern, und eben dieser unselige Fokus auf Ausstellungserfolge, der oft zur Überbetonung weniger Linien führt. Hinzu kommt das Problem von Laien-Züchtern ohne grundlegende genetische Kenntnisse, da sich in der Hundezucht im Prinzip jeder Züchter nennen kann.

Die Alternative heißt genetische Vielfalt! Das bedeutet, den Inzuchtkoeffizienten bewusst niedrig zu halten, Paarungen sorgfältig zu planen und dabei nicht nur auf den nächsten Championtitel zu schielen, sondern auf die langfristige Gesundheit der Population. Das bedeutet, Gentests nicht als Feigenblatt zu benutzen, sondern als echtes Werkzeug, um Träger von Erbkrankheiten zu identifizieren und Verpaarungen von zwei Trägern zu vermeiden – ohne dabei gleich jeden Träger panisch aus der Zucht zu werfen und den Genpool noch weiter zu verkleinern. Das bedeutet, den Mut zu haben, auch mal einen Hund einzusetzen, der vielleicht nicht hundertprozentig dem aktuellen Show-Ideal entspricht, aber dafür genetisch wertvoll ist. Und ja, in manchen Rassen, die genetisch schon mit dem Rücken zur Wand stehen, kann sogar ein sorgfältig geplantes und wissenschaftlich begleitetes Outcrossing – also die gezielte Einkreuzung von Hunden derselben Rasse aus möglichst unverwandten Linien oder sogar, unter strengsten Auflagen, aus verwandten Rassen – der letzte Rettungsanker sein, um frische Gene und damit neue Hoffnung in den Pool zu bringen. Das ist anspruchsvoll, ja. Es erfordert Wissen, Weitblick und vor allem den Willen, alte Zöpfe abzuschneiden.

Die fatale Verwechslung, die diesem ganzen Mythos zugrunde liegt, ist die Gleichsetzung von äußerlicher Ähnlichkeit – phänotypischer Uniformität – mit genetischer Gesundheit. Ein Wurf mag aussehen wie geklont, jeder Welpe ein Ebenbild des anderen und des berühmten Ahnen. Aber diese Uniformität kann auf einem Fundament genetischer Armut stehen, voll von tickenden Zeitbomben in Form rezessiver Defektgene. Wir müssen endlich begreifen, dass wahre Qualität in der Zucht nicht in der perfekten Kopie eines Ideals liegt, sondern in der Schaffung gesunder, vitaler, langlebiger und genetisch diverser Hunde, die ihre rassetypischen Eigenschaften auf eine verantwortungsvolle Weise verkörpern. Alles andere ist eine Bankrotterklärung an die ethische Verantwortung, die wir als Züchter für die uns anvertrauten Lebewesen tragen.

Und jetzt bist du dran!

Was denkst du über diesen Mythos? Hast du selbst Erfahrungen mit Inzucht oder Linienzucht gemacht, gute wie schlechte? Siehst du in deinem Umfeld Züchter, die mutig neue Wege gehen, oder solche, die stur an überholten Traditionen festhalten? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare! Lass uns diskutieren, uns austauschen und gemeinsam dafür sorgen, dass dieser gefährliche Unsinn von der "notwendigen Inzucht zur Typfestigung" endlich auf dem Müllhaufen der Zuchtgeschichte landet. LIKE und TEILE diesen Artikel, wenn du auch der Meinung bist, dass es Zeit für ein radikales Umdenken ist – für die Gesundheit unserer Hunde!

Referenzen:

Qualzucht-Evidenz-Netzwerk: https://qualzucht-datenbank.eu/

Let's kill the breeder myths! - The Institute of Canine Biology:, https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/lets-kill-the-breeder-myths

Genetics And Breeding Strategies: Essays For The Dog Breeder - PawPeds: https://www.pawpeds.com/cms/index.php/en/component/content/article/geneticsandbreedingstrategiesessaydogbreeder-eng

Inbreeding and line breeding: What you need to know - Croney Research Group: https://caninewelfare.centers.purdue.edu/resource/inbreeding-and-line-breeding-what-you-need-to-know-croney-research-group/

Inbreeding vs. line breeding vs. outcrossing - Hitchcock Bouviers: https://www.hitchcockbouviers.com/inbreeding-vs-line-breeding-vs-outcrossing

Understanding Line Breeding - Hound Hunting: http://www.bear-hunting.com/2021/3/understanding-line-breeding

What is line breeding, and how can it benefit my dog breeding program? - American Breeder: https://www.americanbreeder.com/resources/american-breeder-blog/dogs/line-breeding-dogs-improve-bloodlines-health-1

caninewelfare.centers.purdue.edu: https://caninewelfare.centers.purdue.edu/resource/inbreeding-and-line-breeding-what-you-need-to-know-croney-research-group/#:~:text=Line%20breeding%20is%20a%20form,will%20be%20affected%20by%20diseases.

Popular Sire Syndrome in Dog Breeding & Consequences Explained - Dogster: https://www.dogster.com/dog-health-care/popular-sire-syndrome-in-dog-breeding

What level of inbreeding is "safe"? - The Institute of Canine Biology: https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/what-level-of-inbreeding-is-safe

COI FAQS: Understanding the Coefficient of Inbreeding - The Institute of Canine Biology: https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/coi-faqs-understanding-the-coefficient-of-inbreeding

Inbreeding calculators | Dog health | The Kennel Club: https://www.thekennelclub.org.uk/health-and-dog-care/health/getting-started-with-health-testing-and-screening/inbreeding-calculators/

Modern Breeding – Assoc. for Healthy Great Danes - IG Gesunde Deutsche Dogge: https://gesunde-dogge.de/en/information-en/modern-breeding

Understanding Diversity Results and Why Diversity Matters: https://mydogdna.com/blogs/news/understanding-diversity-results-and-why-diversity-matters

Ethical Concerns about Fashionable Dog Breeding - PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10930939/

Inbreeding Depression and Lifespan - Functional Dog Collaborative: https://functionalbreeding.org/inbreeding-depression-and-lifespan/

Body Size, Inbreeding, and Lifespan in Domestic Dogs - Canine Welfare Science: https://caninewelfare.centers.purdue.edu/resource/body-size-inbreeding-and-lifespan-in-domestic-dogs/

Dogs That Changed The World | Selective Breeding Problems | Nature - PBS: https://www.pbs.org/wnet/nature/dogs-that-changed-the-world-selective-breeding-problems/1281/

ICB Articles on breeding - Greyfort Greyhounds: http://www.greyfortgreyhounds.com/LiteratureOfInterest/ICB/ICB.html

Manage and maintain genetic diversity | The Kennel Club: https://www.thekennelclub.org.uk/health-and-dog-care/health/getting-started-with-health-testing-and-screening/genetic-diversity-managing-and-maintaining/

www.akcchf.org: https://www.akcchf.org/assets/files/Genetic-Diversity_Bell-2021.pdf

Popular sire effect - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_sire_effect

AKC's Guide to Responsible Dog Breeding – American Kennel Club: https://www.akc.org/breeder-programs/breeder-education/akcs-guide-responsible-dog-breeding/

The Crucial Role of Genetic Testing in Dog Breeding - Doodle Patch Farm: https://www.doodlepatchfarm.com/the-crucial-role-of-genetic-testing-in-dog-breeding/

Purebred dogs show higher levels of genomic damage compared to mixed breed dogs: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10884103/

Hinweis:

Gerne darfst du diesen Artikel verlinken oder in sozialen Netzwerken teilen. Für jegliche Vervielfältigung oder Nachveröffentlichung, auch auszugsweise, ist meine vorherige schriftliche Zustimmung erforderlich. Ausnahmen bedürfen einer gesonderten Absprache. Bei Zuwiderhandlungen behalte ich mir rechtliche Schritte vor. Im Falle einer Genehmigung muss der Artikel unverändert bleiben; Änderungen oder Umwandlungen in andere Dateiformate, wie z.B. PDF, sind nicht zulässig. Bei Veröffentlichung in Printmedien sind die vollständigen Quellenangaben inklusive meiner Homepage www.dogsmaniac.de anzugeben. Bei Online-Nachveröffentlichung ist zusätzlich ein anklickbarer Link zu meiner Homepage oder dem Original-Artikel im Blog erforderlich. Bitte beachte, dass dieser Beitrag neben kritischen Betrachtungen auch Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten kann. Selbstverständlich gibt es zahlreiche Ausnahmen, die weder von der Kritik noch von den ironischen oder sarkastischen Elementen betroffen sind. Leserinnen und Leser, die sich diesen Ausnahmen zugehörig sind, sind nicht persönlich angesprochen.

DOGSmaniac © 2023-∞ R.M. "Cheech" Vecchiatto

Website-Builder & Webhosting: https://www.hostinger.de/