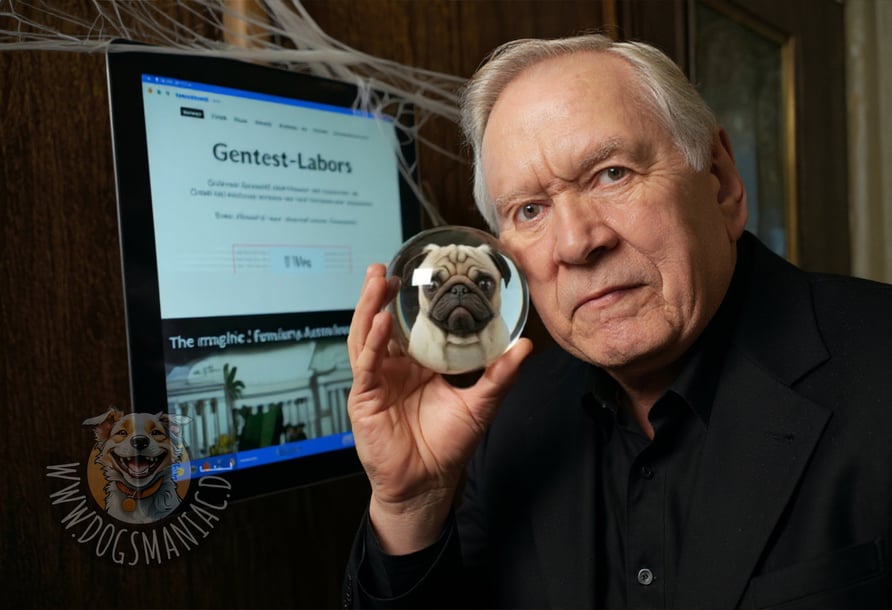

Glaskugel-Genetik: Warum Erfahrung in der Hundezucht oft überschätzt wird!

Der gefährliche Trugschluss vom "Ich kenne meine Linie": Wie Ahnungslosigkeit als Erfahrung getarnt wird und warum nur Gentests die verborgenen Zeitbomben im Erbgut unserer Hunde entschärfen können.

Cheech

Der Mythos vom allwissenden Züchter – Eine gefährliche Selbstüberschätzung

In der Hundezucht klammern sich manche an Ammenmärchen, die mehr mit Wunschdenken als Wissenschaft zu tun haben. Eine gefährliche Lüge lautet: "Wir alten Hasen kennen unsere Linien – Gentests sind was für Anfänger!" Dieses Mantra der Selbstüberschätzung ist allgegenwärtig. Erfahrung mag in manchen Bereichen nützlich sein, doch bei der genetischen Gesundheit entpuppt sich diese angebliche Allwissenheit als gefährliche Illusion. Die Behauptung, man durchschaue seine Linien genetisch ohne Wissenschaft, ist nicht nur ein Relikt aus der Steinzeit der Zucht, sondern führt zu vermeidbarem Elend.

Die Hartnäckigkeit, mit der an diesem Lügengebäude festgehalten wird, hat vielschichtige Gründe. Für manche ist es ein antiquierter Ehrenkodex, für andere eine feige Ausrede vor der Komplexität der Genetik. Es ist bequemer, sich auf "Erfahrung" zu berufen, als sich der wissenschaftlichen Wahrheit zu stellen. Doch es wird Zeit, diesen Schleier der Selbsttäuschung zu zerreißen und zu zeigen, welche genetischen Minenfelder in den Zuchtlinien verborgen liegen.

Die Ahnentafel-Illusion: Was das bloße Auge (und der Stammbaum) verschweigt

Viele Züchter, überzeugt von ihrer vermeintlichen Allwissenheit, rühmen sich ihrer Fähigkeit, Hunde rein phänotypisch zu beurteilen. Sie behaupten, durch Beobachtung und das Auswendiglernen von Ahnentafeln ein untrügliches Gespür für die Genetik ihrer Tiere entwickelt zu haben. Ein fataler Irrtum. Der Phänotyp ist ein unvollständiger Spiegel des Genotyps. Selbsternannte Linienkenner können bestenfalls auf dominante Merkmale schließen oder auf Krankheiten, die bei den Ahnen offensichtlich waren. Aber die unsichtbaren genetischen Zeitbomben, besonders rezessive Krankheitsanlagen, bleiben verborgen – eine tickende Gefahr.

Und die Ahnentafel, oft als heiliger Gral der Linienkenntnis vergöttert, entpuppt sich bei ehrlicher Betrachtung als löchriges Schweizer-Käse-Konstrukt. Sie listet zwar Namen und Titel auf, schweigt aber eisern über die genetische Mischung jedes Hundes. Sie verliert kein Wort über neue Mutationen und schon gar nicht über rezessive Todesurteile. Der Inzuchtkoeffizient mag vage Hinweise liefern, ist aber oft nur ein grober Schätzwert und ein schlechter Witz angesichts der tatsächlichen genetischen Vielfalt oder Homozygotie eines einzelnen Tieres.

Um das Desaster zu verstehen, bedarf es eines kurzen Ausflugs in die Grundlagen der Vererbung. Gene existieren in Varianten, Allele genannt. Jeder Hund erbt von jedem Elternteil ein Allel pro Gen. Manche sind dominant, andere rezessiv – eine tickende Zeitbombe. Ein dominantes Allel setzt sich im äußeren Schein durch, selbst wenn nur eine Kopie davon existiert. Ein rezessives Allel wird vom dominanten maskiert und tritt erst dann in seiner ganzen Schrecklichkeit zutage, wenn zwei Kopien davon vorhanden sind. Genau hier explodiert die Bombe: Ein Hund kann Träger eines rezessiven Allels für eine Erbkrankheit sein – er ist dann heterozygot – und dennoch klinisch gesund wirken, weil das dominante, gesunde Allel die schädliche Wirkung des rezessiven Allels übertüncht. Dieser Hund ist ein "Anlageträger", eine wandelnde genetische Waffe, die er an seine Nachkommen weitergibt, ohne dass der Züchter es ahnt – es sei denn, er bemüht Gentests.

Die perverse Fokussierung auf Champion-Titel und äußere Makel, die in der traditionellen Hundezucht oft wie Götzen angebetet werden, verstärkt diese Blindheit gegenüber dem tatsächlichen Genotyp ins Unermessliche. Ein Hund mag im Showring glänzen und dem Rassestandard bis zur Karikatur entsprechen, aber genetisch eine tickende Zeitbombe für diverse Erbkrankheiten sein. Die Ausstellungserfolge, die primär den Phänotyp beweihräuchern, werden dann fälschlicherweise als Bestätigung für die "Qualität" der Linie und das "Wissen" des Züchters missbraucht, obwohl sie nichts über die verborgenen rezessiven Todesurteile aussagen. Hinzu kommt die menschliche Neigung zur Selbsttäuschung: Treten über einige Generationen keine offensichtlichen Erbkrankheiten auf, wird dies als Beweis für eine "saubere" Linie fehlinterpretiert. Dabei kann es schlicht Glück gewesen sein, dass bisher keine zwei Träger für dasselbe problematische Allel verkuppelt wurden, oder die rezessiven Allele wurden getarnt. Dies ist eine klassische Form des Bestätigungsfehlers, der Tiere ins Verderben stürzt. Kein Züchter kann diese tickenden genetischen Zeitbomben "erspüren" oder aus dem Stammbaum herauszaubern. Die "Erfahrung" zerschellt hier an der Mauer biologischer Fakten.

"Aber meine Hunde waren doch immer kerngesund!" – Die trügerische Stille vor dem genetischen Sturm

Ein besonders beliebtes Totschlagargument der Test-Verweigerer, oft selbstgefällig vorgetragen, lautet: "Probleme? In meiner Linie? Niemals! Meine Hunde waren stets kerngesund!" Diese Behauptung offenbart meist eine Ignoranz gegenüber genetischen Spielregeln. Jeder Hund, jedes Säugetier, schleppt genetische Altlasten mit sich herum. Jedes Individuum ist Träger rezessiver Mutationen, von denen einige tödlich sein können. Das ist biologische Normalität.

Der "genetische Sturm" bricht oft erst dann mit voller Wucht los, wenn zwei Trägertiere, die beide klinisch völlig gesund scheinen, miteinander verkuppelt werden. Bei einer solch verantwortungslosen Verpaarung besteht für jeden Welpen statistisch gesehen eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass er von beiden Elternteilen das rezessive Krankheitsallel erbt und somit selbst zum Todeskandidaten wird. Weitere 50% der Welpen werden ebenfalls scheinbar gesunde Träger sein, und nur lächerliche 25% sind genetisch frei von dieser speziellen tickenden Zeitbombe. Und dann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, bricht in der ach so "kerngesunden" Linie die Katastrophe los: kranke Welpen. Das bittere Ergebnis eines russischen Roulettes mit Genen, das durch simple Gentests hätte verhindert werden müssen.

Die Ausrede "Das ist bei mir noch nie vorgekommen" ist daher eine brandgefährliche Selbsttäuschung. Vielleicht hatte der Züchter bisher einfach nur unverschämtes Glück und hat zufällig nie zwei Träger für dasselbe schädliche Allel verpaart. Oder die Erbkrankheit hat eine späte, heimtückische Manifestation, das heißt, die Symptome treten erst in einem Alter auf, in dem der Hund längst aus der Zucht genommen wurde und seine schädlichen Gene bereits wie eine Seuche weitergegeben hat. Es ist auch durchaus möglich, dass Symptome schlichtweg übersehen, fahrlässig fehldiagnostiziert oder als harmlose "Alterserscheinung" abgetan wurden. Zudem gibt es das Phänomen der unvollständigen Penetranz: Nicht jeder Hund, der den krankmachenden Genotyp trägt (also zwei Kopien des rezessiven Allels), entwickelt auch tatsächlich klinische Symptome, oder die Symptome äußern sich nur so mild, dass sie ignoriert werden. Die genetische Veranlagung ist da, aber die Krankheit "bricht nicht durch" – noch nicht. All dies kann die Illusion einer "sauberen" Linie nähren und den Züchter in trügerischer Sicherheit wiegen.

Die rosarote Brille der Züchterliebe, die emotionale Verstrickung mit der eigenen "unfehlbaren" Linie, führt hier oft zu einer katastrophalen "Betriebsblindheit", der berüchtigten "Kennel Blindness" (siehe DOGSmaniac-Blog “Kennel-Blindness”). Subtile Anzeichen einer Erkrankung werden ignoriert oder als "Eigenart" verharmlost, um das Idealbild der gesunden Linie aufrechtzuerhalten. Es ist ein perverser Mechanismus der kognitiven Dissonanz: Die Realität (ein potenziell todkrankes Tier) passt nicht zum Wunschbild (eine perfekte Zuchtlinie), also wird die Realität unbewusst verbogen und schöngeredet. Das schützt vielleicht kurzfristig das fragile Ego des Züchters, stürzt aber langfristig die gesamte Rasse ins Verderben.

Besonders verheerend ist die Kombination aus Linienkenntnis-Mythos und "Popular Sire Syndrom" (siehe DOGSmaniac-Blog “Die Champion-Falle”). Wenn ein "erfahrener" Züchter einen umschwärmten und hochdekorierten Deckrüden ohne Gentests einsetzt, handelt er fahrlässig. Ist der Rüde Träger, werden Krankheitsgene wie ein Virus verteilt. Ist dieser Rüde unwissentlich Träger eines oder mehrerer rezessiver Krankheitsgene, werden diese mit rasender Geschwindigkeit in der Population verteilt wie ein Virus. Das "Wissen" des Züchters um die Linie des Rüdenbesitzers ist ohne Gentests genauso lückenhaft, unzuverlässig und brandgefährlich. Die Frage muss also lauten: Ist es wirklich noch verantwortungsvoll, sich auf pures Glücksspiel und subjektive Kristallkugel-Leserei zu verlassen, wenn objektive wissenschaftliche Methoden zur Risikominimierung längst wie auf dem Silbertablett serviert werden?

Gentests: Der unbestechliche Detektiv im Erbgut – Teurer Schnickschnack oder Züchterpflicht?

Was also sind diese Gentests, und warum sind sie nicht nur ein Extra, sondern eine Pflicht für jeden, der sich "Züchter" nennt? Vereinfacht gesagt, sind Gentests molekularbiologische Verfahren, mit denen spezifische Abschnitte der DNA eines Hundes gnadenlos durchleuchtet werden, um das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Genmutationen nachzuweisen, die mit Erbkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Sie sind die unbestechlichen Scharfrichter der Genetik, die Wahrheiten enthüllen, vor denen selbst der "erfahrenste" Züchter die Augen verschließt.

Der unschätzbare, ja überlebenswichtige Wert dieser Tests liegt in ihrer Fähigkeit, nicht nur Hunde zu identifizieren, die von einer monogenen Erbkrankheit gezeichnet sind (also zwei mutierte Allele tragen, oft als P/P oder dm/dm), sondern auch klinisch gesunde Träger (heterozygot, oft als N/P oder N/dm), die die Veranlagung unerkannt weitervererben. Ebenso können genetisch freie Tiere (N/N) sicher identifiziert werden. Mit diesem Wissen können Züchter endlich verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und durch gezielte Verpaarungen das Auftreten kranker Nachkommen für die getestete Krankheit verhindern. Die eiserne Regel lautet: Verpaart man einen Träger (N/P) mit einem genetisch freien Tier (N/N), werden statistisch alle Welpen klinisch gesund sein, wobei 50% Träger und 50% frei sein werden. Die Verpaarung zweier Träger ist genetisches Roulette mit der Gesundheit und dem Leben der Welpen, birgt das Risiko von 25% kranken Nachkommen und sollte daher unter allen Umständen wie die Pest gemieden werden.

Doch trotz dieser sonnenklaren Vorteile werden Gentests immer noch mit fadenscheinigen Vorbehalten und ignoranten Gegenargumenten torpediert. "Zu teuer!", klagen die Geizhälse. Doch setzt man die Kosten für einen Gentest ins Verhältnis zu den potenziellen Tierarztkosten für einen gequälten, erkrankten Hund, dem unermesslichen Leid des Tieres und der emotionalen Zerreißprobe der Besitzer, relativiert sich dieser armselige Einwand blitzschnell. Ist die Gesundheit der Welpen diesen geringen Obolus nicht wert? Eine Frage, die sich jeder selbst beantworten muss, der noch einen Funken Anstand besitzt. Ein anderes, an Dummheit kaum zu überbietendes Argument: Testen sei nur ein "neumodischer Firlefanz". Wissenschaftlicher Fortschritt zur Vermeidung sinnlosen Leidens ist kein Modetrend, sondern ein Gebot der Vernunft und der verdammten Verantwortung!

Manchmal hört man auch das zynische Argument: "Wenn man testet, findet man ja immer was." Das ist korrekt, denn wie bereits erwähnt, ist eine gewisse genetische Last biologische Normalität. Bei Gentests geht es nicht um den "perfekten", mutationsfreien Hund – den gibt es nicht und wird es nie geben. Es geht um intelligentes Risikomanagement und darum, die heimtückische Häufung bekannter schädlicher Allele zu stoppen. Die Behauptung "Ich teste nur, wenn in meiner Rasse ein spezifisches Problem bekannt ist" ist ebenso kurzsichtig wie verantwortungslos. Wie sollen Probleme denn bekannt werden, wenn nicht systematisch und gnadenlos getestet wird? Prävention ist immer besser als das Herumdoktern an bereits entstandenen Katastrophen, und Studien belegen immer wieder, dass Krankheitsvarianten auch in Rassen auftauchen, in denen sie zuvor niemand auf dem Schirm hatte.

Ein subtileres Problem ist die selektive Kommunikation von Testergebnissen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass manche Züchter nur mit "freien" Ergebnissen hausieren gehen und Trägerstatus verbergen – aus Angst vor Stigmatisierung oder Profitverlust. Dieses hinterhältige Verhalten untergräbt jedoch den Nutzen von Gentests für die gesamte Rassepopulation, denn es führt dazu, dass andere Züchter unwissentlich Risikopaarungen eingehen und weiteres Leid produzieren. Hier stehen auch die Zuchtverbände in der verdammten Pflicht! Ihre Aufgabe wäre es, endlich für schonungslose Aufklärung zu sorgen, Gentests für relevante Erbkrankheiten zur unumstößlichen Pflicht zu machen und einen ehrlichen Umgang mit den Ergebnissen zu erzwingen. Ihre Untätigkeit oder eine allzu lasche, von Lobbyismus geprägte Haltung stützt indirekt den Mythos, Erfahrung allein sei Gold wert, und sendet das fatale Signal, dass Gentests nicht essentiell seien – ein Verrat an den Tieren.

Züchten mit Verstand statt blindem Vertrauen: Wenn Erfahrung auf Wissenschaft trifft

Um es klarzustellen: Dies ist kein Generalangriff auf jede Form von Züchtererfahrung. Ganz im Gegenteil: Eine Zucht, die diesen Namen verdient, lebt von der Symbiose aus echter Erfahrung, ständiger Weiterbildung und wissenschaftlichen Fakten. Erfahrung ist wertvoll bei der Auswahl von Zuchtpartnern nach Wesen und Exterieur – sofern nicht Qualzuchtmerkmale vorliegen –, bei der Aufzucht von Welpen oder der Beobachtung ihres Verhaltens. Doch in genetischen Fragen, die das Erbgut betreffen, muss diese Erfahrung zwingend durch objektive, wissenschaftliche Evidenz – sprich: Gentests – ergänzt, korrigiert und abgesichert werden. Es ist kein lauwarmes "Entweder-Oder", sondern ein zwingendes, unumstößliches "Sowohl-Als-Auch"!

Ein verantwortungsvoller, ja ethisch gebotener Umgang mit Gentestergebnissen ist dabei von absolut entscheidender Bedeutung. Eine der wichtigsten Botschaften lautet: Trägertiere sind nicht automatisch "genetischer Ausschuss" oder "minderwertige Ware"! Sie tragen ein rezessives Krankheitsallel, sind aber selbst in der Regel klinisch gesund und können gleichzeitig viele andere unschätzbar wertvolle Gene für Gesundheit, Wesen und Leistung besitzen. Der Ruf nach pauschalem Zuchtausschluss aller Trägertiere wäre ein genetischer Kahlschlag mit fatalen Folgen. Er würde den Genpool drastisch verkleinern und könnte paradoxerweise andere, bisher seltene genetische Probleme explodieren lassen, weil die genetische Basis zerbröselt. Allerdings darf auch das nicht zum Freibrief mutieren!

Der Schlüssel liegt in intelligenten, wissenschaftlich fundierten Verpaarungsstrategien: Ein als Träger identifizierter Hund kann und sollte oft weiterhin in der Zucht eingesetzt werden, vorausgesetzt, er wird ausschließlich mit einem Partner verpaart, der für das betreffende Allel genetisch frei ist. Aus einer solchen Verpaarung gehen keine klinisch kranken Welpen hervor (bezogen auf diese spezifische Erbkrankheit). Die Nachkommen müssen dann selbstverständlich wieder gnadenlos getestet werden, um informierte Entscheidungen für die nächste Generation treffen zu können. So können wertvolle Eigenschaften und die genetische Vielfalt, die ein Trägertier einbringt, für die Rasse erhalten bleiben, ohne wissentlich kranke Hunde zu produzieren.

Die ethische Dimension dieser Frage darf unter keinen Umständen ignoriert werden. Ist es auch nur ansatzweise ethisch vertretbar, auf die Klarheit verfügbarer Gentests zu verzichten und sehenden Auges das Risiko einzugehen, Hunde in ein Leben voller Schmerz und Qualen zu züchten – und ihre Besitzer in einen Albtraum aus Tierarztkosten und Verzweiflung? Das Tierschutzgesetz spricht eine klare Sprache: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Die Produktion kranker Hunde, obwohl Werkzeuge zur Risikominimierung bereitstehen, als "vernünftigen Grund" zu deklarieren, ist ein Hohn für jedes leidende Tier. Auch der informierte Welpenkäufer spielt eine immer wichtigere, oft unterschätzte Rolle. Er hat nicht nur das Recht, sondern die verdammte Pflicht, kritisch bis zur Schmerzgrenze nachzufragen, Gesundheitszeugnisse und Gentestergebnisse der Elterntiere einzufordern und sich bewusst für Züchter zu entscheiden, die transparent, wissenschaftsorientiert und im besten Sinne des Wortes verantwortungsvoll handeln – und nicht nur leere Phrasen dreschen.

Die Debatte um Gentests wird in manchen verbohrten Züchterkreisen leider immer noch von hysterischen Ängsten vor "Überregulierung" und dem Gejammer über den angeblichen Verlust der "heiligen züchterischen Freiheit" vergiftet. Dabei geht es nicht um Gängelung oder darum, Züchtern ihre Entscheidungsfreiheit zu beschneiden. Gentests sind keine Fesseln, sondern Scheinwerfer, die Züchtern mehr Kontrolle und Sicherheit schenken, indem sie Fakten für Entscheidungen liefern. Es geht um Empowerment durch unbestechliches Wissen. Eine langfristige Zuchtstrategie, die Gentests klug integriert, kann nicht nur Erbkrankheiten reduzieren, sondern auch dazu beitragen, die überlebenswichtige genetische Vielfalt innerhalb einer Rasse bewusster und effektiver zu managen. Umfassende genetische Profile, die weit über simple Einzeltests hinausgehen, können Aufschluss über den Heterozygotiegrad oder wichtige Immungene (DLA-Haplotypen) geben. Ein Züchter, der diese Werkzeuge nutzt, kann damit das "Kennen seiner Linie" auf eine neue, wissenschaftlich untermauerte Ebene heben und zur Rettung seiner Rasse beitragen – falls es dafür nicht schon zu spät ist.

Das Ende vom Märchen: Warum Bauchgefühl in der Genetik ein schlechter Ratgeber ist

Ziehen wir also ein ungeschminktes Fazit: Der Mythos vom allwissenden Züchter, der seine Linien angeblich so perfekt durchschaut, dass er Gentests für überflüssig hält, ist ein brandgefährliches Ammenmärchen, das auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Die brutale Realität der Genetik, mit ihren heimtückischen rezessiven Allelen und der Komplexität der Vererbung, lacht über bloßes Starren und "Bauchgefühl". Die Ahnentafel mag mit Namen protzen, aber sie ist ein Verräter, wenn es um die genetischen Zeitbomben in jeder Linie geht. Das Mantra "Meine Hunde waren immer gesund" ist meist nichts weiter als eine Mischung aus frommem Wunschdenken und verdammtem Glück – ein armseliger Ersatz für echte züchterische Verantwortung.

Die Absurdität des Erfahrungsanspruchs in der Genetik wird überdeutlich durch eine Analogie: Würde jemand einem Arzt trauen, der eine Krankheit nur durch "jahrzehntelange Erfahrung" und "scharfes Hinsehen" diagnostiziert während er modernste Diagnostik wie Bluttests oder MRTs ablehnt? Wohl kaum ein vernünftiger Mensch! Warum also, verdammt noch mal, sollten wir in der Hundezucht, wo es um die ebenso komplexe und tückisch unsichtbare Welt der Gene geht, plötzlich mit solch einer himmelschreienden Ignoranz und lausigen Ausreden zufrieden sein?

Züchten ohne Gentests ist im besten Fall sträflich naiv und ein Armutszeugnis mangelnden Wissens. Im schlimmsten, und leider allzu häufigen Fall, ist es blanke Verantwortungslosigkeit – ein Schlag ins Gesicht der leidenden Tiere und ein Verrat an den Welpenkäufern, die mit dem Elend und den horrenden Kosten alleingelassen werden. Es ist ein Festhalten an "Züchtergeschwätz", das in einer tierwohlorientierten Hundezucht nichts verloren hat! Die sture Weigerung, Gentests zu nutzen, ist intellektuelle Faulheit, gepaart mit Arroganz, die den Fortschritt mit Füßen tritt. Es ist ein Klammern an die rostigen Werkzeuge der Vergangenheit.

Doch es gibt Hoffnung: Die Zukunft gesunder Rassehunde – sofern es eine geben soll – liegt in der unerschrockenen und intelligenten Allianz aus echter, hart erarbeiteter Züchtererfahrung und der unbestechlichen Präzision moderner Genetik. Dies ist ein Appell an die Vernunft, die oft vernachlässigte Lernbereitschaft und an die Tierliebe aller Züchter, sich diesen Werkzeugen endlich zu öffnen – oder die Finger von der Zucht zu lassen! Die Entlarvung dieses Mythos hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit unzähliger Hunde. Jeder Einzelne – ob selbsternannter Zucht-Guru oder argloser Welpeninteressent – hat die verdammte Pflicht, durch informierte Entscheidungen und unerbittliches Hinterfragen zu einer längst überfälligen Systemänderung beizutragen.

Jetzt bist Du dran!

Ich habe nun schonungslos dargelegt, warum die vielbeschworene "Erfahrung" in der Hundezucht zwar ihren Platz hat, aber ein jämmerlicher Ersatz für die unbestechliche Wahrheit moderner Gentests ist, wenn es um die Gesundheit unserer Hunde geht. Die arrogante Vorstellung, man "kenne seine Linie" bis ins letzte Gen, ist und bleibt brandgefährlicher Selbstbetrug.

Wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du mit Züchtern gemacht, die sich gegen Gentests wehren oder deren Notwendigkeit leugnen? Oder gehörst du zu denjenigen, die sich bisher gedrückt haben, diese Werkzeuge einzusetzen? Raus mit der Sprache: Was sind deine Ausreden, Zweifel oder – man soll die Hoffnung nie aufgeben – vielleicht sogar positive Bekehrungserlebnisse mit Gentests?

Ich erwarte deine ungeschminkte Meinung! Hau in die Tasten, schreib einen Kommentar und lass uns Tacheles reden, wie wir diese Züchtermythen entlarven und zu einer transparenteren und ehrlicheren Hundezucht gelangen!

Teile diesen Artikel unter alle Hundefreunde, Züchter und jeden, dem das Wohl unserer Vierbeiner am Herzen liegt, damit dieses ewiggestrige, ignorante Züchtergeschwätz “Ich kenne meine Linie - meine Hunde sind gesund” endlich auf dem Scheiterhaufen der Geschichte landet!

Referenzen / Links:

Qualzucht-Evidenz-Netzwerk: https://qualzucht-datenbank.eu/

Let's kill the breeder myths! - The Institute of Canine Biology: https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/lets-kill-the-breeder-myths

WWCS: https://www.wwcs.ch/images/pdf/zucht/Gesundheit/seminar_wwcs_handout.pdf

Degenerative Myelopathie (DM Hund): https://generatio.de/ratgeber/lexikon/dm-hund

Kleine Einführung in die Vererbungslehre - Rezessiver Erbgang, Mendel'sche Regeln 1 und 2: http://www.diehundeschule.at/downloads/vererbungslehre_bei_hunden.pdf

Prüfung von Hunden: Cord1-PRA - Genomia: https://www.genomia.cz/de/test/cord1/

Erbkrankheiten des Hundes - Tierarzt Karlsruhe - Kleintierzentrum Arndt: https://tierarzt-karlsruhe-durlach.de/erbkrankheiten-des-hundes/

Animal Labs: https://www.animalabs.com/de/die-zucht-von-tr-gern---dna-tests-im-zuchtp-rogramm/

Freie Universität Berlin - Landtag NRW: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-2472.pdf

Gutachten zur Auslegung von § 11b des Tierschutzgesetzes (Verbot von Qualzüchtungen) - Bundestierärztekammer: https://www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/qualzuchten/Qualzuchtgutachten.pdf

Frequency and distribution of 152 genetic disease variants in over 100000 mixed breed and purebred dogs - PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29708978/

Hinweis:

Gerne darfst du diesen Artikel verlinken oder in sozialen Netzwerken teilen. Für jegliche Vervielfältigung oder Nachveröffentlichung, auch auszugsweise, ist meine vorherige schriftliche Zustimmung erforderlich. Ausnahmen bedürfen einer gesonderten Absprache. Bei Zuwiderhandlungen behalte ich mir rechtliche Schritte vor. Im Falle einer Genehmigung muss der Artikel unverändert bleiben; Änderungen oder Umwandlungen in andere Dateiformate, wie z.B. PDF, sind nicht zulässig. Bei Veröffentlichung in Printmedien sind die vollständigen Quellenangaben inklusive meiner Homepage www.dogsmaniac.de anzugeben. Bei Online-Nachveröffentlichung ist zusätzlich ein anklickbarer Link zu meiner Homepage oder dem Original-Artikel im Blog erforderlich. Bitte beachte, dass dieser Beitrag neben kritischen Betrachtungen auch Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten kann. Selbstverständlich gibt es zahlreiche Ausnahmen, die weder von der Kritik noch von den ironischen oder sarkastischen Elementen betroffen sind. Leserinnen und Leser, die sich diesen Ausnahmen zugehörig sind, sind nicht persönlich angesprochen.

DOGSmaniac © 2023-∞ R.M. "Cheech" Vecchiatto

Website-Builder & Webhosting: https://www.hostinger.de/